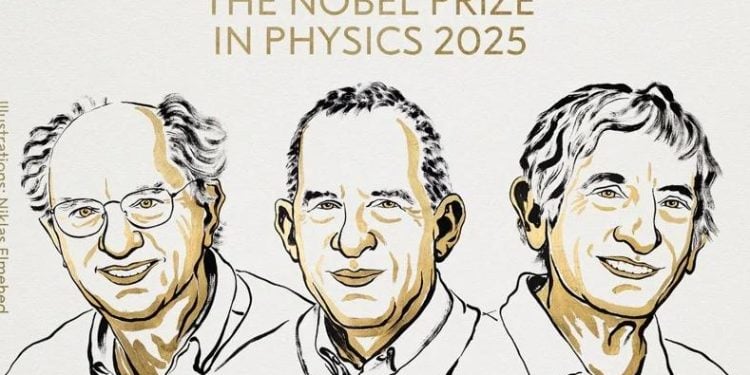

2025年諾貝爾物理學獎於今天(7日)授予現在美國任教的英國物理學者約翰·克拉克(John Clarke)、現為耶魯大學和聖塔芭芭拉加州大學的法籍教授米歇爾·H·德沃雷特(Michel H. Devoret)和美國聖塔芭芭拉加州大學教授約翰·馬丁尼斯(John M. Martinis)等3名學者共獲殊榮。三人因宏觀量子機械穿隧(macroscopic quantum mechanical tunnelling)和電路中能量量子化(energy quantisation)的發現而獲獎。

綜合媒體報道,2025年諾貝爾物理學獎今晚揭曉,由英國學者克拉克、法國教授德沃雷(Michel H. Devoret)及美國教授馬丁尼斯(John M. Martinis)共享殊榮,表彰他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量量子化。

在量子力學中,粒子能穿過障礙物,這個過程稱為穿隧。然而,一旦涉及大量粒子,量子力學效應通常就會變得微不足道。得獎者的實驗證明,量子力學的特性可以在宏觀尺度上具體呈現。

2025年諾貝爾物理學獎委員會主席奧勒·艾瑞克森(Olle Eriksson)表示:“能夠慶祝有百年歷史的量子力學不斷帶來新驚喜,令人感到美妙。同時量子力學也極為實用,因為它是所有數位科技的基礎。”

瑞典皇家科學院在記者會上指出,物理學界長期以來最關注的問題之一是:“量子效應能夠延伸到多大尺度?”過去人類多在原子或電子等極微觀層次才能看到量子現象,這次三位得主卻以實驗證明,即使是“大到能拿在手上的電路”,依然能展現出量子穿隧與能量離散化的特性。委員會形容這項突破“讓量子世界首次在宏觀系統里被清晰捕捉”。

諾貝爾委員會強調,這項研究對未來發展量子電腦、量子感測器與量子密碼學等尖端技術至關重要,顯示量子物理並非遙不可及的理論,而是能夠進一步推進人類科技實際應用的核心。

報道說,得主之一,出生於英國,長年於加州大學柏克萊分校專研超導電路與低溫物理,被譽為超導量子研究領域重要推手的克拉克稱,獲獎消息讓他驚呆了,並表示,“這是我一生中最大的驚喜”。

克拉克透過電話在記者會上表示:“我的感受是完全震驚(I’m completely stunned)。”他同時向兩位共同得獎者致敬,直言“他們的貢獻令人難以估量”;並指出,這些研究其實與日常生活息息相關,“支撐手機等通訊設備能運作的其中一個根本原因,就是來自這些成果”。不過,談及量子運算的應用前景,他還謙虛表示:“我們的發現某些方面是量子計算的基礎,但究竟何時、如何銜接應用,我自己也不完全清楚。”

據報道,2025年諾貝爾物理學獎揭曉後,中華民國中央研究院副院長周美吟在臺灣科技媒體中心線上記者會分享,這3名學者是因40年前在實驗室的重要發現而獲獎,當時克拉克是教授,德沃雷是博士後,馬丁尼斯是研究生。

獲獎學者和臺灣也很有淵源,中央研究院院長廖俊智表示,馬丁尼斯在2015年曾借調到谷歌(Google),直到2020年離開,在得知消息後,他也聯繫馬丁尼斯,並利用一次美國出差時進行會面,後來馬丁尼斯也應邀擔任中研院量子計畫顧問,幾乎每周跟中研院團隊進行視訊會議。

廖俊智提到,在馬丁尼斯擔任顧問後,中研院也積極開發量子位元的製程,製程是量子電腦中最重要的,這和馬丁尼斯想法一致,雙方合作發表論文,由馬丁尼斯提出初步構想,但所有工作都在臺灣完成,中研院也曾邀馬丁尼斯擔任講座,而馬丁尼斯能獲得諾貝爾獎是實至名歸。

中央研究院物理研究所特聘研究員陳啟東補充說,中研院量子團隊和馬丁尼斯合作相當密切,雙方經常透過視訊會議聯繫;另外,克拉克也非常喜歡臺灣,曾多次到訪臺灣,曾到中研院實驗室參觀,並參加多次會議。

諾貝爾物理學獎是根據諾貝爾1895年的遺囑而設立的五個諾貝爾獎之一,該獎旨在獎勵那些對人類物理學領域裡作出突出貢獻的科學家。

回看百餘年的時間長河,一代又一代科學家大膽創新、不懈奮鬥,給世界留下了豐富又燦爛的科學遺產。從粒子物理、天體物理到凝聚態物理等領域,他們的突破性研究帶領着人們探索宇宙,揭開了未知世界的神秘面紗,深刻影響着一代又一代後來人。

據報道,截至2024年,諾貝爾物理學獎已頒發了118次,其中沒有頒發的六年分別是1916、1931、1934、1940、1941和1942年;共頒給 224 位獲獎者,值得人們記住的是一位美國物理學家約翰·巴丁(John Bardeen),他曾分別於1956年和1972年兩次獲獎。

百餘年中,物理學獎也是華人拿獎最多的獎項,包括李政道、楊振寧、丁肇中、朱棣文、崔琦和高琨等。其中,著名華人物理學家李政道於2024年8月4日,在舊金山去世,享年97歲。

中共統治人民的最重要手段就是欺騙。維持大面積的對華廣播不斷傳遞真相,就是持續地給中國注入希望。希望之聲誠邀您和我們一起攜手努力。歡迎點擊了解詳情。