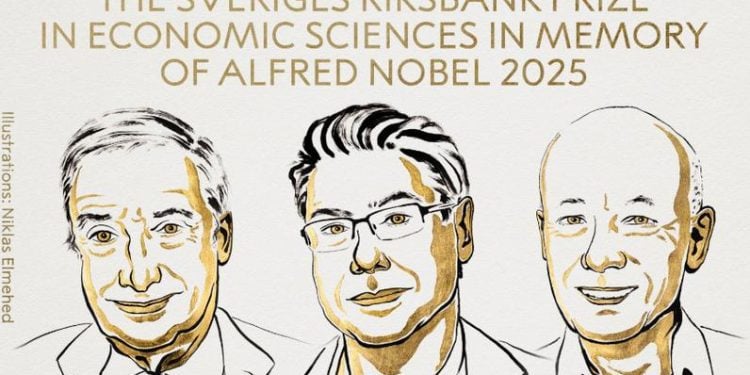

2025諾貝爾經濟學獎(The Nobel Prize in Economics)周一(13日)揭曉得主,由荷蘭裔美國經濟史學家喬爾·莫基爾(Joel Mokyr)、法國經濟學家菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)和彼得·豪伊特(Peter Howitt)獲此殊榮。1100萬瑞典克朗的獎金,其中一半獎金授予莫基爾,以表彰其通過歷史觀察,“確定了通過技術進步實現持續增長的必要因素”,另一半獎金共同授予阿吉翁和豪伊特,以表彰其“通過創造性破壞(creative destruction)實現持續增長的理論”。

綜合媒體報道,瑞典王家科學院(Royal Swedish Academy of Sciences)13日頒發2025年諾貝爾經濟學獎給莫基爾、阿吉翁和他的合作夥伴豪伊特。

頒獎祝詞中稱,獲獎者的研究成果闡釋了科技如何催生新產品和新的生產方法,取代舊產品和方法,從而提高全球人民的生活水平和生活質量,促進健康。

祝詞說:“在過去兩個世紀里,世界首次實現了經濟持續增長。這使大量人口擺脫了貧困,並為我們的繁榮奠定了基礎。”

祝詞指出,獲獎者使我們認知到,持續成長並非理所當然,縱觀人類歷史長河,經濟停滯才是常態,獲獎者的研究揭示,必須正視並抵禦威脅經濟持續發展的風險因子。

諾貝爾獎委員會主席約翰·哈斯勒(John Hassler)表示,他們的研究解答了關於技術創新如何推動成長以及如何保持持續成長的問題;他指出,在幾乎整個人類歷史上,生活水準一代接着一代沒有顯着變化,經濟成長平均為零,停滯是常態;但在過去2個世紀里,情況大不相同了。

經濟學獎委員會成員克斯廷·恩弗洛(Kerstin Enflo)解釋,在過去的200年里,世界經濟成長速度超過了人類歷史上任何時期,但與我們之前經濟的長期停滯相比,200年仍只是一段短暫的時期。

恩弗洛強調:“獲獎者的研究提醒我們,不該將進步視為理所當然,相反的,社會必須關注那些更能夠產生和維持經濟成長的因素。”

報道說,莫基爾是美國西北大學(Northwestern University)教授,主要從事歐洲經濟史研究;阿吉翁為法蘭西公學院、歐洲工商管理學院、倫敦政治經濟學院教授,研究經濟增長;豪伊特為美國普羅維登斯(Providence)布朗大學(Brown University)經濟系教授,主要研究宏觀經濟學與貨幣經濟學。

阿吉翁與豪伊特共同開創了 “熊彼特式增長範式”(Schumpeterian Growth paradigm)。熊彼特於20世紀40年代提出“創造性破壞”理論,指出優秀的企業家會通過創新打破市場現狀,擊敗守成企業,淘汰既有的生產技術或組織架構,從而推進經濟增長。阿吉翁與豪伊特1987年寫出了題為《通過創造性破壞實現增長的模型》的論文,建立了一個數學模型,描述了創造性破壞,即新產品、更好的產品不斷取代舊產品的過程。

莫基爾在接到獲獎通知時正在喝早上的咖啡,並表示對於獲獎感到震驚,他的學生曾問過他獲得諾貝爾獎的可能性,他幽默地回答稱:“我告訴他們,我當選教宗的可能性比獲得諾貝爾經濟學獎更大”。

阿吉翁在獲悉得獎時表示,“我無法用言語表達我的感受”,強調將把獎金投入自己的研究實驗室。被問及當前的貿易戰和保護主義時,他說,“我不喜歡美國的保護主義,這對世界成長和創新不利”,並警告歐洲,不要讓美國和中國主導技術創新。

“在歐洲,我們以競爭政策的名義強烈反對任何形式的產業政策。我認為我們需要在此基礎上進行改進,找到協調國防、氣候、人工智能、生物技術等領域產業政策的方法,我們在這些領域擁有非常出色的研究”,阿吉翁說道。

據報道,經濟學獎是表彰經濟學領域傑出研究者的獎項,被廣泛認為是經濟學的最高獎。儘管此獎項並不屬於諾貝爾遺囑中所提到的5大獎項,但一般認為此獎項與5大獎項地位相同,並與它們在同一典禮上頒授。經濟學獎由瑞典中央銀行於其成立300周年(1668-1968)時所設立,並於1969年首次頒獎,由挪威朗納·弗里施(Ronner Frisch)、荷蘭簡·丁伯根(Jan Tinbergen)共同獲得,獲獎緣由是他們“為經濟分析中動態模型的發展和應用做出了傑出的貢獻”。

自1969年至2023年期間,諾貝爾經濟學獎共頒發55次,誕生93名獲獎者,其中3位女性獲獎。分別是:憑藉對經濟治理尤其是公共經濟治理方面的分析,獲得2009年諾貝爾經濟學獎的埃莉諾·奧斯特羅姆 (Elinor Ostrom) ;為表彰 “在減輕全球貧困方面的實驗性做法”,授予2019年諾貝爾經濟學獎的艾絲特·杜芙若 (Esther Duflo) ,和以表彰她“促進女性勞動力市場結果理解”研究,授予2023年諾貝爾經濟學獎的勞迪婭·戈爾丁(Claudia Goldin)。

中共統治人民的最重要手段就是欺騙。維持大面積的對華廣播不斷傳遞真相,就是持續地給中國注入希望。希望之聲誠邀您和我們一起攜手努力。歡迎點擊了解詳情。